|

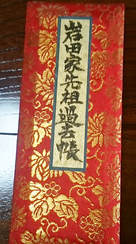

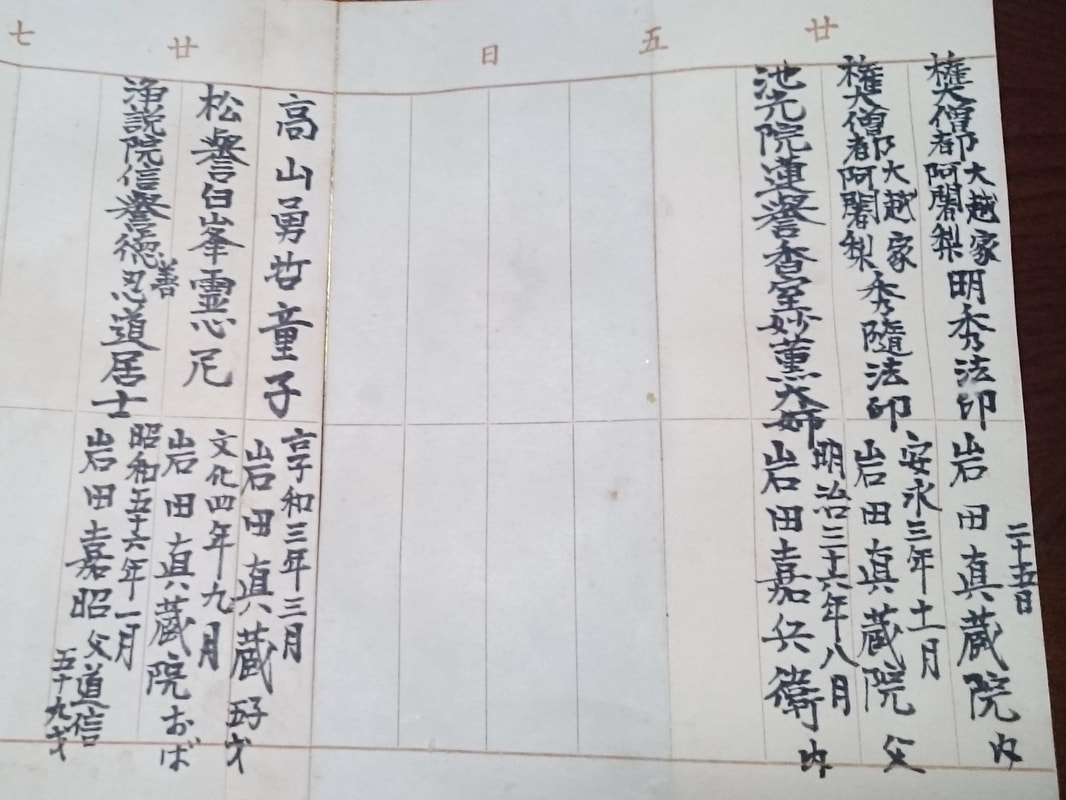

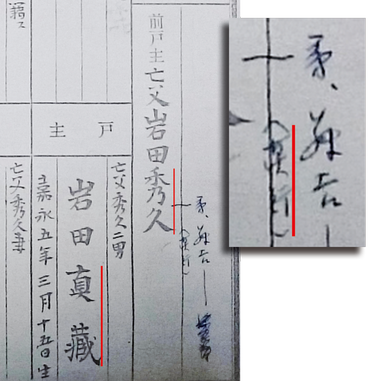

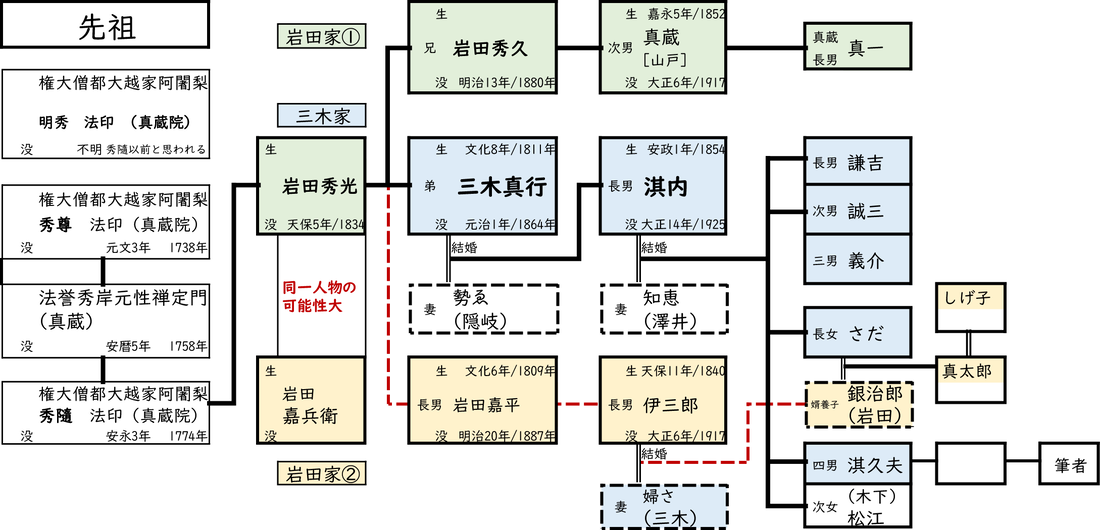

「第一章 ルーツを探せ! 」1-1 いざ!甲賀へ 07 ●再び、大勢でご先祖様をめぐる旅へ 2016年11月末、しげ子はじめ、親族と定番の多賀のお土産「糸切り餅」を持って、銀治郎さんの実家、お墓、お寺…等々、廻ってきました。 驚きの発見がいくつかありました!後から詳しく書きますが、甲賀と多賀大社はきっても切れない関係で、岩田家、三木家は多賀大社の歴史にとても関係があるという事で、多賀町文化財課の方も同行して下さいました。 まずは、銀治郎の生家(ルート2)へ 佐治神社とお墓のある丘がバッチリ見える小高い場所に銀治郎の生家の岩田家はあります。しげ子の夫、三木真太郎の父親の銀治郎は、岩田家(ルート2)の四男で三木家に養子に来て下さいました。その銀治郎の長兄のお孫さんの家です。 過去帳を拝見! 過去帳というのは、毎月毎日お経をあげる為にある物のようで、日にち別に江戸時代も昭和も月は違っても同じ日に亡くなった人が一括りになっています。 しかも、古い方は何歳で亡くなったとか、生前はどういう名前で、誰とどういう関係かというのがわかりません。 更に、判別が困難なのが当家(岩田家)の特殊な事情によるもので、同じ名前を何度もつけていたり、寺院の名前(真蔵院)で表記してあったりします。 しかし、いくつかの貴重な事がわかりました。 08 ●ルート1.2は同じご先祖 岩田秀久(ルート1)の古い戸籍の写しに「真蔵」とあります。又、岩田幹也さんから岩田秀麿が父 真一が亡くなり青島(中国)から帰ってこられてから住んでいた場所を「真蔵院」といったと聞いていました。

ルート2の銀治郎の生家の過去帳にも「真蔵院」がいっぱいです。 どこで、つながっているかはわかりませんが、明らかに同じ祖先を持つ家だとわかりました。 名前には「秀」「真」が使われる事が多いようです。

0 コメント

「第一章 ルーツを探せ! 」1-1 いざ!甲賀へ 06 ●本家のつとめ。 この小佐治の真行のお墓については、実はちよっともめました。

プライベートな事なので詳細は控えますが、親から詳しい事を聞いていないと、突然、相続が降りかかる事はよくあります。 特に、これから少子化になり、子供がいない人、結婚しない人も増えると 例えば 小さい頃に少し会っただけの 遠くへ嫁いで行ったおばさんの家の相続人です!と 突然知らせが来たりする事もあるんです。 以前「墓」か「石碑」かわからないけれど、傾いているので直した方がいいと、親戚に言って頂いた方がおられたそうですが、何かある毎に自分たちの子供や孫にそのような要求をされても困るだろうと、触れない事にしたらしく、今回の場合も、真行が先祖で甲賀出身だと知っていた親戚はこの世からいなくなっていて、まさか墓があるなんて思ってもおらず、わざわざ首を突っ込む必要はない!という感じでした。 その気持ちもすごくわかります。 しかし、よくよく話を聞いてみると、平成10年(1998年)に夫の真太郎が亡くなり、一人で多賀の三木本家を背負っているしげ子は、銀治郎の実家の方にお願いして、直してもらっていました。10万円を渡し、完成した写真も送ってもらったとの事。 そして、出来ればそのお墓にお参りしたいとの事でした。本家を託されたしげ子にとっては、大切な事だというのもわかりました。 という事で、板挟みになったので、こっそり隠密にそのお墓の捜索に向かう事にしたのでした。なので「いざ! 甲賀へ」という意気込みが必要だったわけです。 結局、こっそりにはなりませんでしたが、実際にそのお墓の前に立ってみると、まだ見ぬ未来の同じ血を継ぐ子供たちが、自分のルーツを知りたいと思ったとしたら、ここでその情報の伝達を絶やすことは出来ないなと思いました。 そこで、何人かの親戚に声をかけ、もう一度ちゃんとお墓詣りをして、色々とルーツをたどる事にしました。 「第一章 ルーツを探せ! 」1-1 いざ!甲賀へ 05 ●混乱。違うルーツの「岩田さん」? 小佐治・浄善寺の木下和尚の御蔭で、先祖、三木真行のマニアックな場所にあったお墓の位置がわかり、こんな場所にいつもお参り頂いている方がおられるとご紹介頂いたので訪ねました。 このお墓に参って頂いていたのは、同じ小佐治の岩田幹也さんという方でした。 三木家には、現在の所 岩田家につながるルートが2つあります。 <ルート1> まず、真行は岩田秀久の弟で、同郷の三木家存続の為に養子になったとあります。ですので、私の直系のご先祖は岩田秀久につながるルートになります。 <ルート2> 三木家には、真行の他にもう一人、小佐治の岩田家から三木家に養子に来たのが、「三銀蔵」の三木銀治郎です。真行からすると孫娘「さだ」の婿養子になります。 そして、「岩田さん」の登場。これは、ガッツリ 先祖につながるか!と期待したのもつかの間。お参りして頂いていたのは親戚だからではなく、真行の兄、岩田秀久のひ孫にあたる「岩田英磨」と同級生で、第二次世界大戦で特攻隊として亡くなった友である英磨を思っての事だったそうです。 確かにありました。秀麿さんのお墓・・・。 少々頭が混乱していましたが、ありがたい事に、岩田幹也さんは大正8年(1919年)生まれ、当時98才でしたが、先生をされていたそうで、とてもしっかりされていて、秀麿の父の先妻(若くして亡くなられたそうです)が、幹也さんの伯母にあたる事もあり、秀麿を含め、三木真行の兄・秀久の子孫の事がわかってきました。 岩田家は真行の子である淇内一家と共に行動し、多賀へ引越した形跡もありました。 秀久の弟 藤吉(真行) とあり、秀久の二男は 真蔵。 この岩田家があった場所は、真蔵院・真蔵坊と言ったそうです。 後からわかったのですが、この真蔵は 多賀大社叢書(そうしょ)という多賀大社の古文書や関係資料を集めた本などにも、三木真行・淇内親子と共に登場します。 しかしながら、この時点では、真行の生家の岩田家(ルート1)と銀治郎の生家の岩田家(ルート2)が関係があるのかどうかまでは、わかりませんでした。 もし、これからファミリーヒストリーを探そうと思われている方がおられたり、そういう気は自分にはなかったとしても、子孫が先祖を知りたいと思う事があるかもしれません。

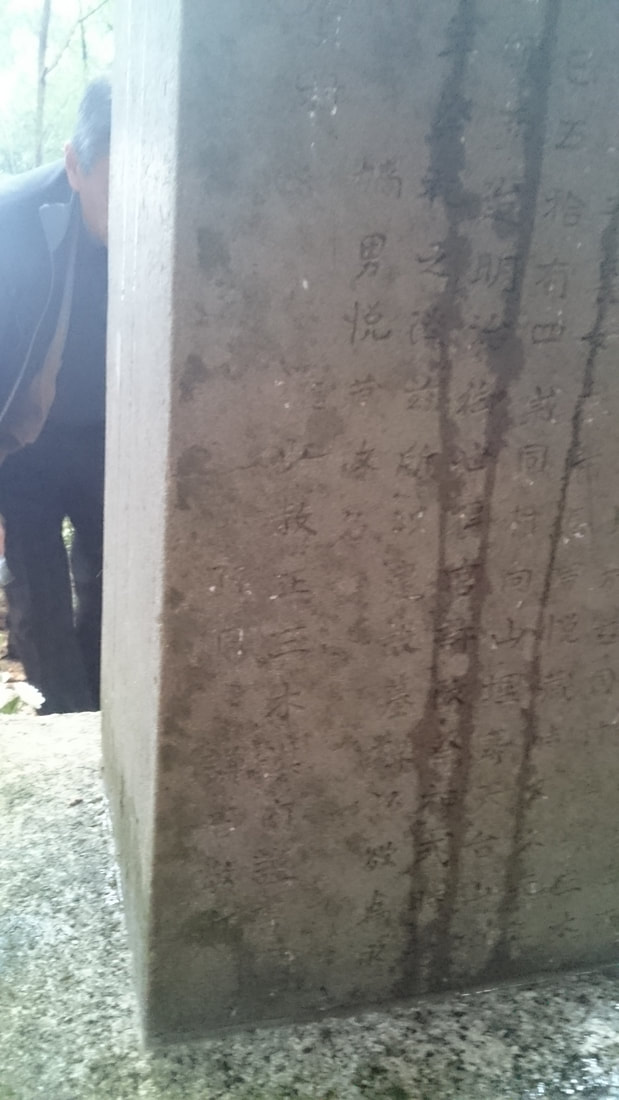

先祖探しをする時に、戸籍があるから、いつでも…と高を括ってはいけません。 まず、直系以外は見せてもらえません。(もしくは、かなり面倒な書類がいります)戸籍は血が優先されます。嫁いだ先の先祖、伯父伯母のルートは、難しいです。 昔の戸籍は「家」が単位だったので、兄弟の家族や親族が列挙していますが、今の戸籍は、そんなもん知ってるワイという程度で、江戸時代に生まれた人を探すのは困難です。 ぜひ、昔の手書きの戸籍や メモのような一見 役立たずに思えそうな資料も ぜひ 次の世代に先送りしてあげて下さい。過去帳も亡くなった日しかわかりませんし、生前の名前がわからない事も多いです。 今回、物持ちのよい親戚のおかげで 随分 助けられました。 「第一章 ルーツを探せ! 」1-1 いざ!甲賀へ 04 ●お墓発見! 信長に焼かれたお堂跡?! 和尚の後をついて山道をしばらく行くと空間が開けました。 「あんたのとこは、400年さかのぼれるかも。あー、ここには小さなお堂があったんやけど、焼かれてしもてな。信長に…」 クラクラして言葉になりませんでした。 時間軸が違い過ぎる!織田信長に焼き討ちされたとな。 ちよっと、由緒がありそうで嬉しかったのですが、更に400年も先祖が調べられると言われても、とても手に負えません! 信長ではなく、秀吉に焼かれたのではないかという話もあるそうですが、どちらにしても西暦1600年以前の話です。 さて、とうとうご先祖らしきお墓な到着です。お墓が見えます! 少ない・・・。 どうも、わが一族のみの墓地のようです。 奥の一角には、古そうなお墓がたくさん並んでいます。 「やっぱり、おたくは天台宗やったみたい」 丸みを帯びているお墓は、天台宗なのだそうです。この地域は平安時代に最澄が延暦寺をつくる為に木を探しに来て信者が増えたそうで、山岳信仰のメッカです。 山伏、修験者の可能性が大です。 入口の一角は、現在の佐治神社の神主さん「布知永家」のお墓がありました。 そして、その間(天台宗と神道の二つの一族の真ん中)にポツッと 三木真行のお墓がありました。お墓の裏には、下書きで見た真行の略歴が書いてありました。 色々調べたいのは、やまやまですが ここに、いつもお参りして頂いている方がおられるという事で住職が連絡をとって下さっていたので、ひとまず墓地の写真を撮って そちらのお家へ向かいました。

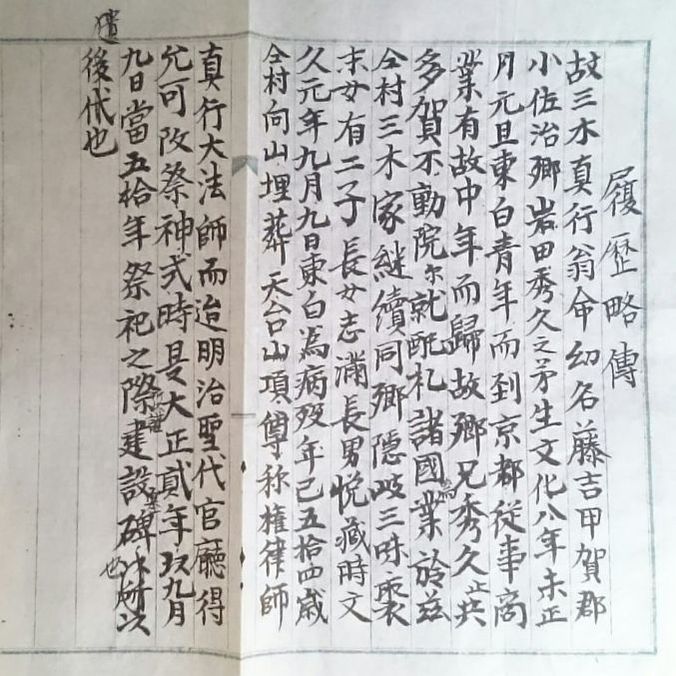

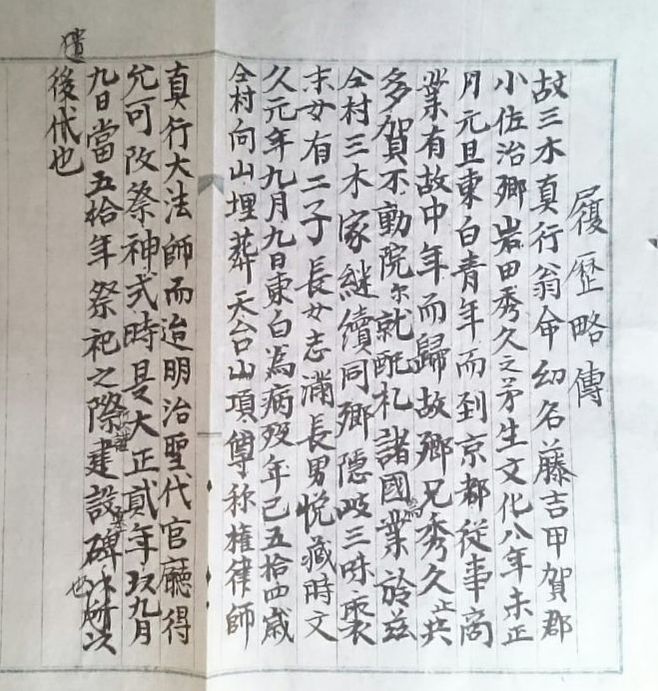

「第一章 ルーツを探せ! 」1-1 いざ!甲賀へ 02 ● 神主ではなく、お坊さん?! 更に、亡くなった人につける戒名には、名前の前に僧侶のしるしの「権律師真行」となっていて、向山の天台山頂に埋葬とあります。天台宗のお坊さんなのか?しかし、神式でお祭りしているとも書いてあります。 いや、そもそも「多賀不動院」なんて聞いた事はないし、現代でも小佐治から多賀までは車で1時間もかかり、お勤めしていたとは考えにくいです。 どういう事? 訳がわかりません。 という事で、とにかく現地へ行ってみる事にしました。 03 ●ルーツを探しに、いざ甲賀へ! では、他にお墓はどこにあるのかと尋ねると、自分の菩提寺(常楽院)の墓で「三木」という名前を見たことがあるので、その菩提寺をみてくれている近くの浄善寺を訪ねてはと教えて頂きました。(常楽院は佐治氏の菩提寺ですが普段は無人なのだそうです。)

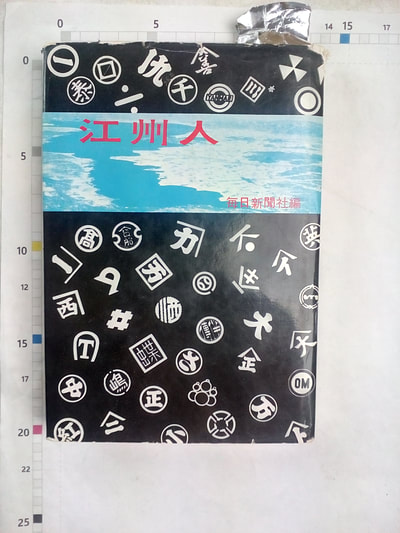

浄善寺を訪ね木下和尚にいきさつを話すと「覚えがある」との事でした。 そこで場所を教えて欲しいというと「いやいや、普通とは違うから案内するので車に乗せてって」との事。なんて、親切なご住職。ご先祖のお導きがあるのか、こんなにスイスイ見つかるなんてと感謝しながら運転していると、佐治氏の菩提寺ではなく逆に進み、お墓に至るまでの道のりは、なる程、案内してもらわないと絶対行けない、そして特別な場所だとわかりました。 多賀大社の向いの山を向山というように、佐治神社の向いの小高い山に向い、頂上で車を停め、人一人が通れる程の山道を入って行きました。 <つづく。次回 04●お墓発見! 信長に焼かれたお堂跡?!> 「第一章 ルーツを探せ! 」1-1 いざ!甲賀へ 01 ●えっ! 三木じゃなかったの?!多賀ではなく甲賀?! 「文化8年(1812年)甲賀郡小佐治生まれの真行は若い頃、京都で商いの仕事をしたのち兄の岩田秀久の仕事を手伝い…同郷の三木家存続の為に養子に」とあります。 三木ではなく、ルーツは「岩田」だったようです。驚きです。 しかも、甲賀ですって・・・。 三木というのは私の母の実家で、ずっと神職一家だと思っていました。三銀蔵の本家は母の父、私の祖父の実家になります。そんな遠い間柄なので、本当は何の興味も使命もありませんでした。 親戚ではありますが、私の実家が工務店で、家の改装などをさせてもらっていたので、お施主様の家を訪問した時 と言った方が正確なのだけど、本棚に目をやると まず「江州人」というチョット古そうな本があり、手を伸ばすと その横には「ずらーっ」と和書がありました。

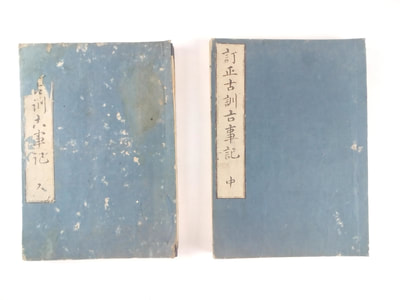

普通の家の居間に「古事記」があるんです! 驚きました。となりには「日本書紀」も。しかも、飾りではなく ちゃんと読んでる感じ。。。 「なんだ?! この家は!」 すると、蔵にも何かあると おばちゃん(しげ子)がいうのです。 そこで、多賀町文化財センターに相談した事から、果てしない先祖をめぐる冒険がはじまってしまったのでした。 この報告書は、4章になる予定です。 まず、ざっくり どんな内容になるのか ご紹介します。 第一章 ルーツを探せ! 第一章では、一枚の紙切れからNHKのファミリーヒストリーばりの私たち子孫が知らなかった驚愕のルーツがわかるまでを紹介します。 1-1 いざ!甲賀へ 一枚の略歴らしき紙を見つけ、先祖らしき人の墓が甲賀にあるとわかり探しに行ってわかった事。

1-2 ご先祖様は、こんな人 お墓の裏に彫ってあった文、笏の形の仏教でいう位牌の裏に書いてあった文、岩田家の過去帳、残してあった昔の戸籍、多賀大社叢書などからわかったファミリーヒストリー

第二章 三木家の家業・幻の坊人とは

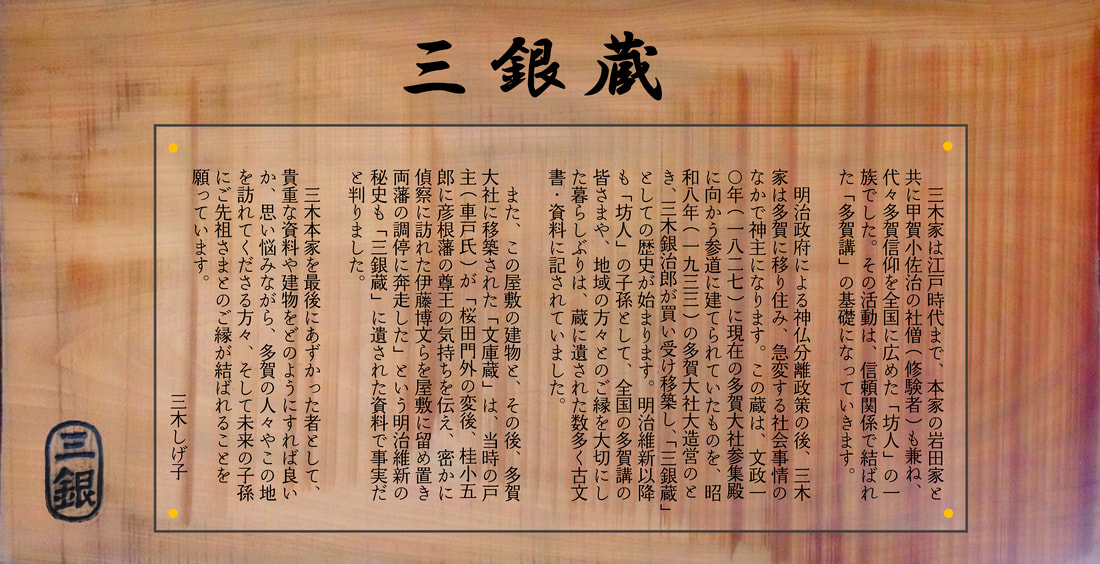

第三章 三銀蔵の歴史と明治維新 第四章 明治維新後の三木家の人々 A00 三銀蔵(さんぎんぐら)とは 01●ざっくり、三銀蔵について 02●名前の由来 03●三銀蔵の取組み 01●ざっくり、三銀蔵について

02●名前の由来

そして、何より銀治郎の

03●三銀蔵の取組み しかしながら、この冊子は「三木銀治郎物語」ではなく、母屋から出てきた物や銀治郎より前の祖先や兄弟の歴史、三木家や本業であった「坊人」の事、母屋の建物の歴史など、多様な内容になっています。 蔵の名称だけでなく、以下の取組も含め「三銀蔵」を活動名とします。

と、いう事で しばらくは以下の活動を重点にボチボチ作業を進めています。

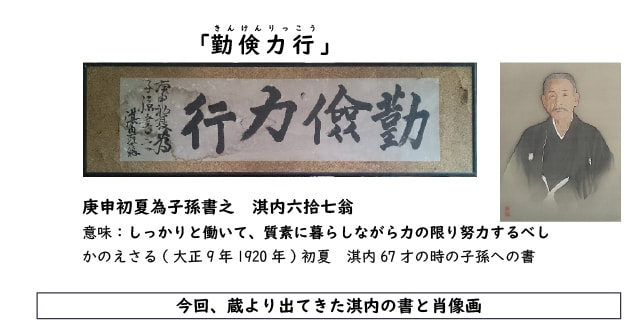

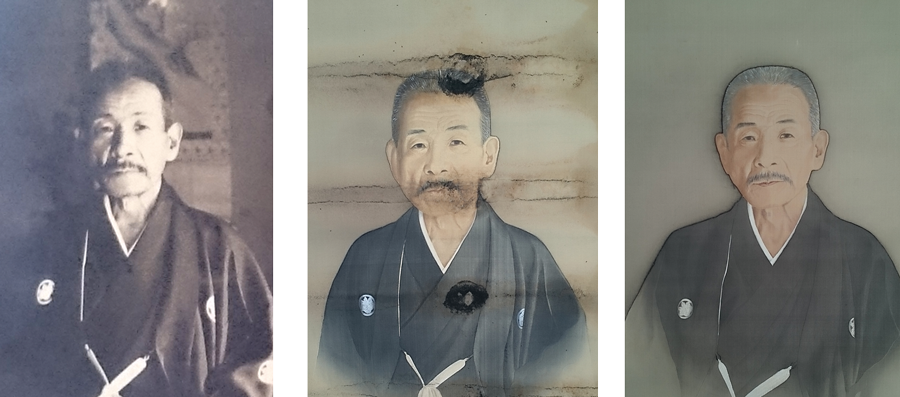

三木家の先祖・歴史を、これからつながる子孫に伝える。 今はなき「坊人」という存在をつまびらかにする。 多賀大社や地域の観光・文化の「未来」に寄与できそうなヒントを探す。 「勤倹力行」(きんけんりっこう) 庚申初夏為子孫書之 淇内六拾七翁 意味: しっかりと働いて、質素に暮らしながら力の限り努力するべし かのえさる(大正9年1920年)初夏 淇内(きない)67才の時の子孫への書 はじめに 上の写真の扁額(へんがく)の書と肖像画は2016年、多賀町文化財課の協力を得て、三木の本家(三木真太郎・しげ子)の蔵から出できた先祖 三木淇内(きない)が私たち子孫の為に書いたものです。 少し、胸が熱くなりました。蔵からは会った事のない祖父祖母や大伯父大伯母の物も多数出てきました。元気づけられたり、誇りに思ったり、励みになったりしました。 そして、とても文化的な暮らしをしていた一族だったと知りました。 本家をつぐ人はもういませんが、この先 三木家からつながった子孫の為にちゃんと伝えるのが、先祖から命のバトンを受け取った私たち世代の役目だと思い、この冊子を作ることになりました。 調べていると、一人一人のご先祖と対話しているような気持ちになったり、わからない事があると不思議とヒョンな所から答えが見つかり、近くに先祖がいるのではと感じる事もありました。 又、地域や多賀大社との関係が深く、今はない特殊な仕事をしていた一族だったとわかって来ました。 まだ途中報告のようなもので、素人が作っていますので、読み辛い事も多いと思いますが、子孫の皆さんに伝えて頂ければ幸いです。 「勤倹力行」という淇内の教えは、丸紅常務取締役となった長男・謙吉にも引き継がれ、昭和7年、欧州視察でアメリカから送ってきた絵葉書に「お金があれば、こんなに楽しい国はない。しかし、日本は勤倹力行で行くほかない!」とありました。近江商人のベースには、この教えがあったのだと、曾祖父の額にふれて、はじめて知りました。 報告書に使った淇内の肖像画は、実はボツになった右のものだと後からわかりました。左が参考にした写真。真ん中が蔵の雨漏りでひどい状態になっていた、本人が選んだと思われる肖像画です。(家紋入りのがちゃんとした掛軸になっていました)

Photoshop(画像加工ソフト)で出来るだけ黒ずんだ所を直したのですが、名前すらウロ覚えだった曾祖父の顔を こんなにマジマジ見る事になろうとは、夢にも思っていませんでした。おかげで 愛しさ倍増(笑) どちらにせよ、肖像画を描かれた方の微妙な「髪とシワ、額」の量の忖度具合に脱帽しました! 大じいちゃんが「わしの顔で 遊ぶなぁ!」って 言ってる気がします。 報告書は、AとB 二冊あります。 Aの内容 三銀蔵とは ●ざっくり、三銀蔵について ●名前の由来 ●三銀蔵の取組 第一章 ルーツを探せ! 1-1 いざ!甲賀へ 一枚の略歴らしき紙を見つけ、先祖らしき人の墓が甲賀にあるとわかり探しに行ってわかった事。 1-2 ご先祖様は、こんな人 お墓の裏に彫ってあった文、笏の形の仏教でいう位牌の裏に書いてあった文、岩田家の過去帳、残してあった昔の戸籍、多賀大社叢書などからわかったファミリーヒストリー 第二章 三木家の家業・幻の坊人とは 2-1 多賀大社と不動院の坊人 2-2 三木家と坊人という仕事 2-3 多賀参詣曼荼羅と坊人の仕事 2-4 坊人に必要な素養と役割 第三章 三銀蔵の歴史と明治維新 3-1 明治維新の秘史を伝える文庫蔵と三木本家 3-2 秘史とは 神主 車戸宗功の回顧録より 3-3 豪華ラインナップの登場人物 村山たか女、井伊直弼、長野主膳、秋山静江、岡本半介・谷 鉄臣、西川吉輔、吉田松陰、桂小五郎、伊藤博文、堀真五郎 3-4 三銀蔵と犬上天満宮 3-5 多賀大社の門前を守る Bは、本当にプライベートな内容で、子孫に伝える為に各々の先祖をクローズアップしています。 現在、AB合わせて、A4サイズで250ページになっています。

では、次回より ぼちぼちページ順にご紹介したいと思います。 |

内容三銀蔵や多賀大社・坊人について調べた事の報告書を作成中です。その内容をボチボチ順番にUPして行きます。 アーカイブカテゴリ

すべて

|

COPYRIGHT ©3gin Site powered by Weebly. Managed by Z.com Studio

RSS フィード

RSS フィード