|

「第ニ章 幻の坊人とは?! 」2-3 坊人の仕事 11月23日は、勤労感謝の日で祝日ですが、元々は「新嘗祭(にいなめさい)」の日で、天皇陛下が,新穀を皇祖はじめ神々にお供えになって,その年の収穫を感謝された後,陛下自らもお召し上がりになる祭典で、日本の各々の神社でも行われ、神社にとっても最も大切な行事の一つです。 ご飯が頂ける事に感謝をする日で、間違っても自分ががんばって働いたことを、ほめてもらう日ではないようです(笑) 今年は、今上天皇ご在位中、平成最後の新嘗祭となりました。 そして、来年は新しい天皇が即位の礼の後、初めて行われる新嘗祭「大嘗祭(だいじょうさい」があります。 という事で、第二章に飛んでしまいますが、多賀坊人の事を調べているいると必ず出てくる「延命酒」のなぞと、国の政策に翻弄された「新嘗祭」についてお話ししたいと思います。 ●なぞの延命酒

●多賀大社で作っていた!?

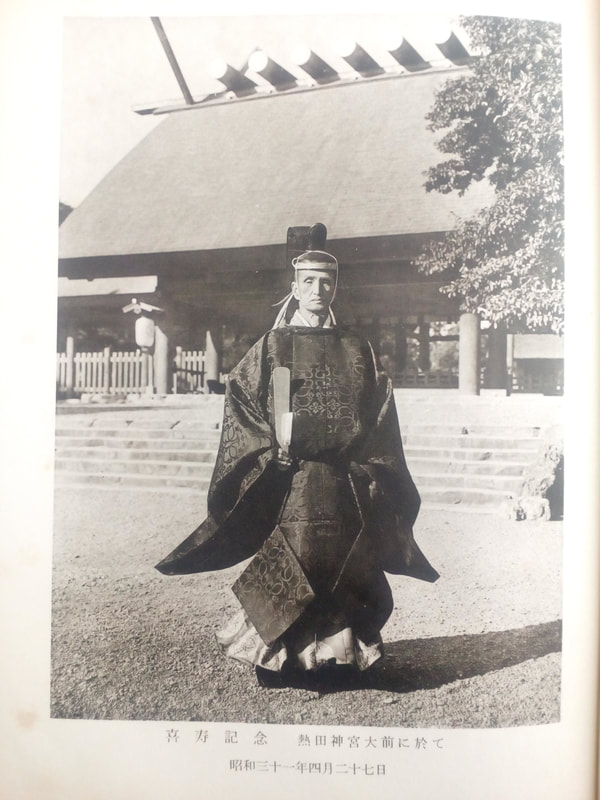

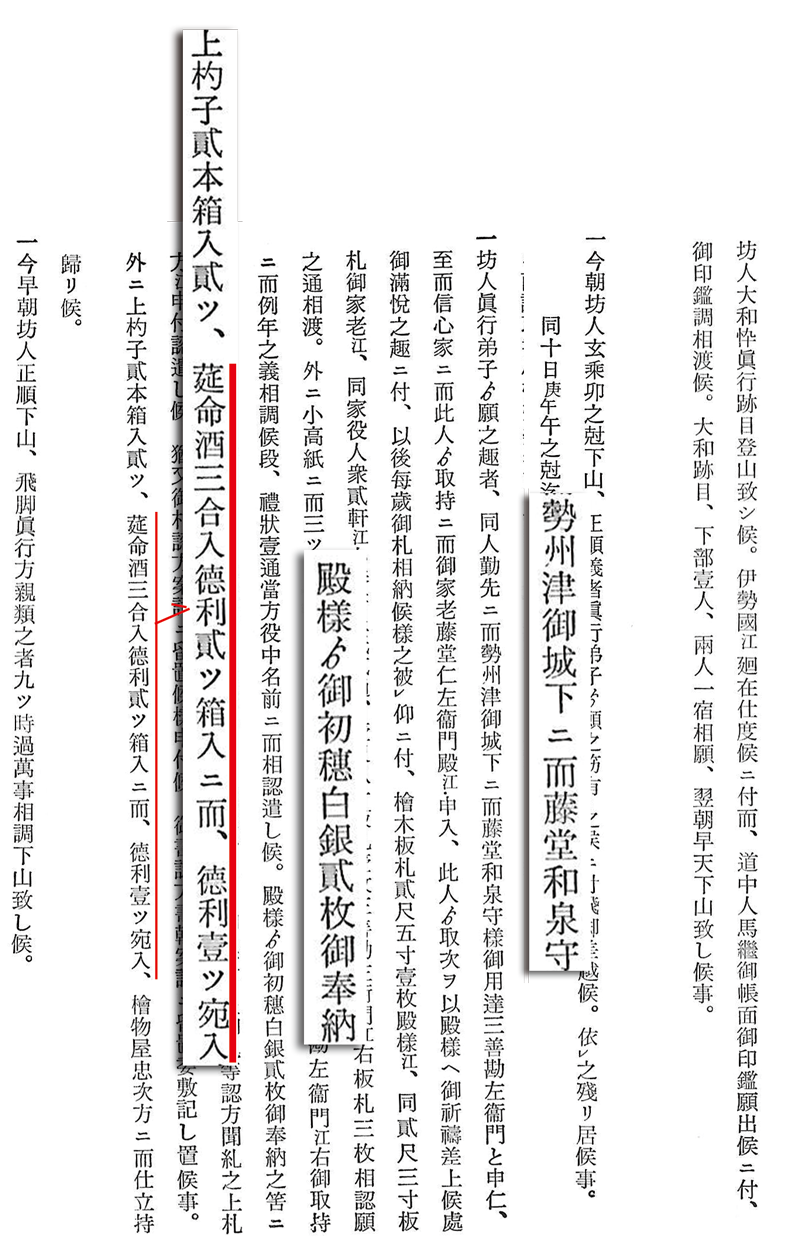

『新嘗祭用白酒の謹醸』と題して、 ・昔は各神社でそれぞれ造った事 ・醸造に関する諸法規が定められ、新米で白酒を造る事が禁止された事 ・神社でそれまでのお酒造りが出来なくなった時のドタバタ などが書いてありました。 その年は何とか古酒で乗り切ったものの、新嘗祭は五穀豊穣に感謝する古来神社の大切な行事で、その年のお米とその新米で作った新酒を各神社が作ってお供えしており、祝詞にも「初穂」とあり、新嘗祭の祝詞を変える訳にもいかず、何より神様に嘘はつけないので政府に陳情したが聞き入れてもらえず、滋賀神職会で相談し、昭和3年の大嘗祭の時の「白酒・黒酒」を作られた愛荘町の蔵元藤居本家にお願いした所、快諾して下さり、神酒専用の蔵の新設やお米の手配に奔走したと書いています。 その後、滋賀県のみならず伊勢神宮や全国の有名な神社にも供給されるようになり、他の神社もそのご縁からお願いされるようになったとか。つまり、全国の神社がこの時、かなりご苦労をされた事が、この文からわかります。 伊勢神宮はその後、自社で作られるようになったそうですが、藤居本家は宮中をはじめ全国の新嘗祭のお神酒(白酒)を現在も納めている数少ない酒蔵のようです。 文章に「神酒用の白酒だけは造ることが出来るように」政府にお願いしたとあるので、神酒用の白酒ではない延命酒も多賀大社で作っていたのではと推測できます。 もし、既に延命酒を作っている酒蔵があれば、お神酒もそこに頼めばすむはずです。 この出来事は、大嘗祭の昭和3年~長谷宮司が多賀大社から橿原神宮に移られる昭和9年までの話ですので『醸造に関する諸法規』が 如何様だったのか調べてみましたがわかりませんでした。明治30年時点で酒税は国の税収の3分の1に達するほどの比重で戦争等により税収が必要になり、酒造会社に増税を強いる代わりに「どぶろく」という自家製造の酒づくりを禁止した余波が神社にも及んだという 結構バチあたりな法律のような気がしてきました。 「ほんらい食用に回すべきお米を酒にしてしまう」との発想から、酒が不届きなぜいたく品のようにも考えられた当時は、「成分中のアルコールが米に由来しない」ということが近代的で良いこととして解釈されていたようです。日本酒好きにとっては、実に腹立たしい(笑)思想です。 しかしながら、最近は日本古来の伝統的文化であるとして「どぶろく特区」という地域振興の観点から構造改革特別区域も出来ているようです。 ●延命酒と三銀蔵 もう一度、色々な資料を見直さないと…と思いつつ先送りしていますので、詳しくはこれからという事になりますが、多賀大社叢書に江戸末期 元治元年(1864年) 9月10日だと思われるに日記に、先祖の真行の事が載っていました。 9月9日に真行が亡くなった時のドタバタが書いているので、子孫としは少々悲しくなりますが、生前の営業努力が実り、伊勢津藩の第11代藩主藤堂 高猷(とうどう たかゆき)、甲良町出身の藤堂高虎のご子孫の殿に白銀二枚の奉納(オーダー)を頂戴し、真行に代り甥の真造(日誌には跡目とあるが、たぶん勘違い)と弟子(隠岐氏・親族)が、延命酒3合徳利二つ入の用と徳利1つ用の木箱、それとたぶん上等な多賀杓子2本入り用の木箱2箱を 檜物屋忠次にオーダーしています。 大きな徳利もあったようです。 先に多賀大社のお酒は「渡船(わたりぶね)」という酒米で出来ていたと書きましたが、明治29年(1896年)〔滋賀県農事試験場〕にて作られた品種だそうで、江戸時代にはなかったようです。 ●限定販売 話を総合すると、今 わかっているのは

そんな中で、延命酒を販売しても良いお店が 多賀に二軒ありました。 超限定販売ですよね。 一軒は、今も多賀の交差点と多賀大社前で営業をされている 「大津屋 本多酒店」 最近、カフェとして以前の名前を復活された 「多賀あさひや」 どちらのお店も 今はもちろん延命酒はありませんが、ちゃんと 徳利が飾ってあります。

0 コメント

返信を残す |

内容三銀蔵や多賀大社・坊人について調べた事の報告書を作成中です。その内容をボチボチ順番にUPして行きます。 アーカイブカテゴリ

すべて

|

COPYRIGHT ©3gin Site powered by Weebly. Managed by Z.com Studio

RSSフィード

RSSフィード